수박 한 덩이와 등목

고 순 덕

덥다. 움직이기만 하면 아니 움직이지 않고 가만있어도 땀이 줄줄. 비 오듯 한다. 요즘은 샤워를 하루 한 번으로는 부족하다. 두, 세 번은 기본.

예전 샤워란 말이 흔히 사용하지 않았을 때는 등목이 대세였다.

새벽같이 우시장에 나가신 아버지는 점심때가 한참 지나서야 집에 돌아오셨는데, 소를 여러 마리 사고파신 날에는 기분이 좋은 표정으로 “순더가~~”하시면서 커다란 수박을 들고 들어오신다. 이게 웬 수박?! 신이 나서 쌩하니 달려 나가면 아버진 수박을 줄에 메달아 샘 안으로 조심조심 내리시고, 웃옷을 벗어 던진다. “야야, 뭘 보고 섰노? 언능 한바가지 끼얹어봐라! 더와 죽겠다.” 아버진 바닥에 손을 대고 엎드려 뻗혀 자세에서 엉덩이를 치켜든다.

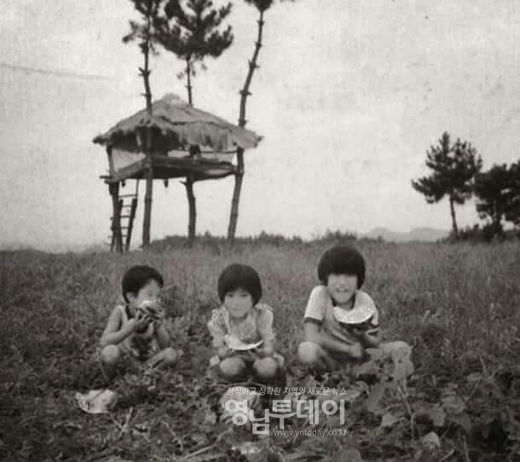

이제 막 가시내가 되어가던 난 아버지 등목을 해 드리는 일이 왜 그리도 쑥스럽고 싫던지. 동생도 있고, 오빠도 있는데 맨날 나한테만.... 속으로 투덜거려도 보았지만, 아버지가 얼른 씻어야 수박을 주시겠지 하는 생각에 이미 두레박은 샘 안으로 춤을 추며 내려가고 있었다. 바지를 버리지 않고, 아버지가 놀라시지 않게 어깨쪽 부터 살살 조금씩 찬물을 흘리다보면 참다 못 한 아버지는 “얼른 훅 부 바라카이” 하신다. 입을 삐죽거리며 한 두레박 시원스레 부으면 아버진 “으흐흐 아이아이고 시원타!”를 하시며 쓱쓱 배와 팔을 문지르시고, 수건을 대기하고 선 나의 관심과 시선은 온통 샘 안에 꽂혀 있다. 아버지가 등목을 마치고 마루로 오르셔서 선풍기를 키셔도 난 우물을 떠나지 않고 “아부지요 수박 가이고 가까요?” “쪼매 더 있어야 시원해지지. 너 어매는 들에 갔나? 오만 같이 먹어야지” 하신다. 해가 딸깍져야 엄마는 들에서 돌아오실텐데.... 기다릴 수 없는 동생과 난 뒷골 깨밭으로 내달린다. “엄마엄마 아부지가 수박 사오싯어. 엄마가 와야 먹는데여. 가자 엄마. 엄마 집에 가자....” 엄마는 하던 일을 마쳐야 한다고 꿈쩍도 않으신다. 오히려 “이 눔 가시나 올라카거던 선한 물이나 한 주전자 가이고 올끼지.”하신다. 엄마도 아부지도 미워지는 순간이다.

엄마를 조르다 지친 동생과 난 집으로 돌아와 샘으로 직행. 한참을 샘 안에 수박을 내려 보다가 아버지 코고는 소리를 확인하고는 수박이 매달린 끈을 끌어 올리기 시작 했다. 커다란 수박이 벽에 닿아 깨지지 않게, 키가 작은 동생은 뒤에서 끈을 잡고 난 앞에서 까치발을 하고는 낑낑. 드디어 올라온 수박 한 쪽에 선명한 삼각형 칼자욱! 고양이도 아닌 두 계집아이는 손톱을 세워 칼 자욱이 있는 삼각형을 조심조심 빼 올리자 빠알간 수박 조각이 쏘옥. 다시 한 번 더 아버지가 주무시는 마루를 살피고는 혀끝으로 수박 조각을 핥아 본다.

어쩜 그렇게 단 수박이 또 있을까? 동생 한 번, 나 한 번..... 그러다 참지 못하고 티 나지 않게 아주 조금 앞니로 수박을 갉아 먹어 본다. 처음은 아주 조금. 또 조금 더, 조금 더 하다가 결국 껍질만 남은 삼각형 수박뚜껑! 우린 살짝이 수박 뚜껑을 닫아 둔 채 혼이 날까 두려워 친구 집으로 도망을 쳤다. 처음엔 가슴을 졸였지만 친구들과 노느라 수박을 그렇게 해 놓은 것은 잊어버리고 해가 질 녘 집으로 돌아오면 이번엔 소풀을 하고 온 작은 오빠가 등목을 해 달라 업드려 있었다. 아차차 수박!!!

그제야 낮에 한 저질이 생각이 났고, 싫었지만 숨죽여 오빠가 시키는 일, 엄마가 시키는 심부름을 해야만 했다. 마당이나 마루에서 수제비나 칼국수, 보리밥에 호박잎, 된장 등의 간단한 여름날 저녁식사가 끝나면 엄마는 그제서야 수박을 쩌억 가르셨고, 온 가족이 그 때만큼은 텔레비전을 뒤로하고 큰 쟁반 주위로 둘러 앉았다. “밤에 오줌쌀라.” 하시는 엄마의 염려는 귓등으로 듣고 배가 터지도록 수박의 하얀 껍질까지 싹싹 발라먹던 기억이 난다.

수박 한 덩이와 우물, 등목, 아버지와의 추억을 회상하며 글을 쓰고 싶었다. 그런데 자료 사진이 없어 고민을 하며 인터넷을 뒤지고 있는데 마침 마을의 노인회장님이 사무실엘 오셨다. 이런 저린 얘기 끝에 혹시나 마을에 남아 있는 우물이 있는지를 여쭤 보았고 다행히 예로부터 내려오던 우물이 지금까지 마르지 않고 있다는 이야기에 반가워하는 나를 재촉해 가보자 하시는 어르신. 정말 있었다. 맑은 물속에 개구리 한 마리 폴짝 뛰어나와 달아났다.

이웃집 안어르신께 사진 찍기를 부탁드리려는데, 관절염으로 손가락이 비틀어져 카메라를 제대로 잡을 수도, 셔터를 누를 수도 없는 안어르신의 손을 보고 마음이 짠하였다. 또 노인회장님 등목을 시켜드리려니, 아버지 생각에 울컥! 사진을 찍으셨다는데 확인해 보니 빈 카메라. 또 찍으셨다는데 무얼 만졌는지 여전히 휑~. 남녀가 유별하니 내외가 아니신 두 분이 등목을 재현할 수도 없는 일. 결국 셔터를 누르고 계시라 하고 찍은 사진들이 위의 모습들이다.

오늘 요즘 신조어 “웃프다!”의 뜻을 제대로 알게 되었다. 찬물이 시원하면서도 두려우신 노인회장님의 엄살 섞인 몸부림 “사무장님 한번 더 찍어까? 우째여 잘 나왔어요?” 하시는 노인회장님. “바보거튼 사람하고 사진찍니라 고생하싯어요 사무장님.”하며 사진을 찍어주느라 고생하신 이웃집 안어르신. 두 분의 모습이 너무너무 감사하고 우서웠다. 그러면서 가슴 아팠다. 살아오신 삶의 흔적이 고스란히 몸 여기저기에 고통과 상처로 남아 있으신 두 분. 아니 모든 어머니 아버지들의 모습일지도 모른다. 오늘은 눈물나도록 웃고 울었다.