새 책을 받던 날

고 순 덕

새 학기가 시작이 되면 서슬이 퍼렇게 빳빳하고, 잉크냄새와 새 종이냄새가 나는 새 책을 받는다. 초.중.고등학교야 이미 개학을 했고, 이제 대학이 개강을 했을 것이다. 딱 이맘때 받게 되는 새 책. 요즘에야 학교에 개인 사물함들이 구비되어 있어 책을 시간표에 맞춰 들고 다니는 일이 드물지만, 예전엔 아침, 저녁 다음날 시간표에 맞춰 책과 공책을 챙기고, 숙제한 것들까지 꼼꼼히 챙겨 책가방을 쌓던 기억이 있다. 그리고 초등학교 저학년 때는 그나마 새 학기라고 하여 과목별로 다 새 책을 주지 않았고 일부 과목만 새 책으로 주고, 나머지는 헌책을 섞어서 주기도 했었다. 그러다 고학년으로 가면서 점점 새 책들로 배부되었으며 중.고등학교 대는 교과서 비를 지불했던 것 같다. 아마도 나보다 먼저 국민학교를 다닌 언니, 오빠들은 어쩜 그 교과서 비용마저 지불하였을지도 모를 일이다.

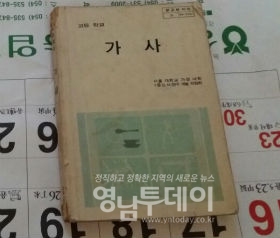

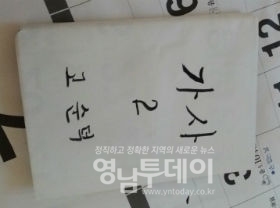

어찌되었건 새 교과서를 받는 날에는 가방이 미어터지게 책을 쑤셔 넣고도 남으면 손에 들고 집으로 갔다. 그리고는 달력이나 신문, 밀가루포대 등 종이포대를 잘라 책표지를 입혔다. 그 때는 종이도 왜 그리 귀했는지. 빳빳하고 하얀 달력은 최고의 표지감 이었고, 잘 싼 책표지 위에 ‘국어’ ‘산수’ ‘사회’ ‘자연’ ‘바른생활’ ‘실과’ ‘도덕’.....의 과목명과 학년 학기, 그리고 자신의 이름을 바르게 또박또박 써 넣었었다. 이 표지는 새 책을 보호하는 방패와도 같은 것이다. 지금보다 재질이 많이 떨어졌던 당시의 종이들은 잘 찢어지고, 헤어졌다.

그러기에 새로 싼 겉표지는 책 자체의 약점을 보완할뿐더러, 헌책을 새 책처럼 포장할 수도 있었고, 가방 속에서 흐른 김칫국물을 한꺼풀 차단하는 효과도 있었다. 일단 한번 반찬물이 든 겉표지는 새로 갈면 속이야 어쨌건 새 책처럼 보일 수 있었으니, 그야말로 일석삼조!!! 처음엔 작은 언니가 어린 나의 책표지를 싸 주었지만 점점 나의 손도 야무져지고, 스스로 일을 처리하고 동생도 챙겨줄 수 있을 즈음이 되자 아쉽게도 비닐책표지가 판매되었다. 한 장에 10원, 20원씩 이었던 것도 같다. 장터에 사는 부잣집 아이들은 하얀 달력표지위에 비닐표지를 한꺼풀 더 입혀 다녔고, 그걸 따라하지 못하는 난 공부 잘하는 게 더 중요하지 책표지가 뭐 중요하냐며 시샘을 하기도 했었다. 그래도 예쁜 캔디그림이나 마징가Z 등 만화영화의 캐릭터가 그려진 표지는 정말 갖고 싶었는데, 그 놈의 돈 20원에 과목마다 하나씩이면 결코 적은 돈이 아니었으니.... 지금의 아이들은 상상도 할 수 없는 먼 나라의 얘기 일 것이다.

달력이나, 신문, 잡지는 그 외에도 소용되어지는 곳이 많았다. 도시에서는 번데기를 담아 팔기도 했고, 벽지를 바르는데 쓰이기도 했다. 연말이나 연초에 당시 국회의원의 얼굴이 중앙에 있고 좌, 우 하단에 당과 본인의 이름, 1년의 날짜들이 빼곡하게 쓰여 진 달력은 집집마다 반상회를 통해 배포되었고, 이는 다락방 문이나 안방의 어느 벽면을 한자리 떡하니 차지하고 늘 우리 가족과 함께 했다. 어린 나는 종이비행기나 배를 접고 종이 탈을 만드는 장난감이나 교구이기도 했고, 망태할아버지의 생계를 잇는 일감이기도 했다. 그리고 은밀한 곳에서의 큰 뒷일을 마무리하는 중요한 데도 쓰여 졌다. 큰 뒷일을 정리하는 데는 금은방에서 주는 일일달력이 최고였는데, 그 역시 얻어걸리기 쉽지 않은 귀한 물건인지라, 주로 헌책이나 잡지가 그 자리를 차지하고 있었다. ‘나홀로 다방’이라 불리던 그 곳에서 온 힘을 다해 거사를 치루는 동안 손은 열심히 뻣뻣한 책장을 뜯어 꾸깃꾸깃 비벼 부드럽게 해야 뒷정리를 잘 할 수 있었다. 그러나 지금은 물에 녹는 휴지에 비데까지..... 역시 지금의 아이들은 상상도 할 수 없는, 아니 정작 그렇게 살아왔던 우리들조차 지금 다시 그렇게 하라고 하면 이맛살을 찌푸릴게 뻔하다.

새 것에 대한 아쉬움도 고마움도 덜한 지금. 헌책 냄새가 나는 골방에 앉아 새 학기마다 연례행사처럼 하던 책표지 싸던 때를 회상해 보았다. 그리고 다시금 작은 추억, 나에게 온 작은 것들에 대한 감사한 마음을 되새겨 본다.

그 때의 선생님, 친구들, 그리고 학교, 운동장, 교실과 낡은 책`걸상들. 쾌쾌한 냄새. 몽당연필들의 몸부림에 달그락거리던 플라스틱 필통, 칼자국 선명하던 책받침, 연필깍기 도루코칼, 학교 옆 문방구까지 모두가 그리운 옛 그림속의 풍경들이다.