나의 첫 일탈

고 순 덕

지난 주말 큰 아이와 영화를 보았다. ‘청년경찰’이란 영화였는데, 경찰학교를 입학시키는 첫 장면에서는 얼마 전 입대한 아들과 이별 아닌 생이별이 생각났고, 매표소에서 줄을 서서 기다릴 때는 언젠가 매진으로 영화를 볼 수 없어 속상해 하던 셋째 생각도 났다. 영화가 끝나고 집으로 돌아오면서 셋째와 통화를 했는데 중간고사가 얼마 남지 않아 시험 준비를 해야 한단다. 내 사는 곳에서는 문화회관에서 매달 두 편의 영화를 상영하는데, 시험이 끝나는 두 주 후에는 ‘택시운전사’를 하니 함께 보자고 약속 했다.

시험 후 영화보기! ‘문화교실’이란 명칭이 정확한지 잘 기억이 나지 않지만, 학창시절 시험기간이 끝나는 날엔 문화교실이라고 하여 영화관람행사가 있었다. 학교에서부터 줄을 지어 읍내에 하나뿐인 극장을 걸어서 갔었다.

말만한 여고생들이 줄을 지어 시내를 가로질러 극장으로 걸어가는 모습을 요즘 아이들은 상상이나 할 수 있을까? 그 때 본 영화들은 ‘바람과 함께 사라지다’ ‘벤허’ ‘얄개시대’ 뭐 그런 것들로 기억이 된다.

바람과 함께 사라지다나 벤허와 같은 영화는 인생의 영화로 아마 각 열 번씩은 봤을 것도 같다. 고1 때였나? 학교에서 보여주는 영화보다 보고 싶은 영화가 있었기에 선생님들의 눈을 피해 몰래 영화관에 간 일이 있었는데, ‘버닝’이라는 영화였다. 주인공은 수년전 사고로 전신 화상을 입고 흉한 모습이 되어 세상으로부터 자취를 감춘 뒤, 자신을 저주받은 운명으로 만든 자들에게 복수의 칼을 휘두르는데, 그의 흉기는 거대한 가위로 사람의 목을 싹뚝..... 먼저 보고 온 친구의 입에서 침이 튀었다. 얼마나 무서운지 보고 싶었다. 당시 학교에서는 빵집이나 제과점의 출입도 금하던 시절이라 영화관람은 말할 것도 없이 금지 사항이었다.

하지만 하지 말라고 하면 더 하고 싶어 하는 것이 어린 학생의 심리. 학교를 일찍 파한 토요일 오후. 짝꿍과 슬금슬금 영화관 앞으로 갔다. 주위를 두리번두리번 백미터 달리기 출발점에 선듯한 가슴을 진정시키며 조심스레 작은 매표소 구멍으로 손을 넣었다. 일단 표 사기 성공. 요행인지 불행인지 난 교복이 잠시 사라졌던 시기의 학년으로 중학교 2학년 2학기 때부터, 고등학교 졸업을 할 때까지 교복을 입지 않았다. 그랬기에 화장실에서 몰래 교복을 갈아입을 필요는 없었다. 책가방은 마을 친구에게 맏겨두고, 엄마에겐 미리 낮차로 들어가지 못하는 이유를 거짓으로 말해 두고 등교를 했었다.

그렇게 선생님들의 눈을 피하고, 친구에게 가방을 부탁하고, 엄마를 속여 가며 들어간 영화관에서 난 버닝을 볼 수가 없었다. 당시에 영화관에서는 동시상영이라 하여 두 편의 영화를 교대로 보여주었는데 내가 입장한 시간은 앞 영화가 끝나지 않은 시간이었고 그 영화는 제목만 들어도 얼굴이 화끈거리는 ‘애마부인’. 당시에 꾀나 낮 뜨거운 영화의 대명사로 불리던 영화였는데, 깜깜한 영화관에 들어서니 앞은 캄캄했고 자리를 찾아 앉는 것도 쉽지가 않았다. 그렇게 겨우 자리를 찾아 앉았는데 눈앞에 보이는 첫 장면이 속이 다 비취는 옷을 입은 여주인공이 말을 타고 있는 모습이었다. 그보다 더 충격적인 것은 아직도 가시지 않은 불안함에 주위를 두리번거리는데 바로 뒷자리에서 동네 오빠가!!! ‘어쩌지? 어떡하지?’ 짧지만 긴 고민의 시간이 지나고, 난 또 한 번의 거짓말을 짝꿍에게 해야만 했다. “인숙아 나 화장실 좀 다녀올게.” 그리곤 극장을 도망치듯 빠져 나왔다. 선생님께 들키는 것보다 작은오빠 친구인 동네오빠가 더 무서웠다. 그 오빠가 나를 봤다면, 작은오빠 귀에 바로 들어갈테고, 그러면..... 상상만 해도 끔찍했다.

정작 보고 싶었던 영화는 보지도 못하고, 돈만 날렸다. 낮차도 놓히고, 그렇게 나의 첫 일탈은 주변사람들에게 거짓말과 피해만 주고 끝이 나 버렸다. 하지만 그 때의 그 설레임과 두려움, 가슴 떨림은 아마 보려고 했던 영화를 보았을 때의 느낌과 다를 바가 없었을 것이라 생각된다. 그래서 나는 나의 아이들이 영화를 보겠노라고 하면 언제든 그러라고 한다. 다만 너희에게 허용된 영화를 보고, 엄마에게 말 못 할 행동은 하지 말 것이란 주의도 함께.

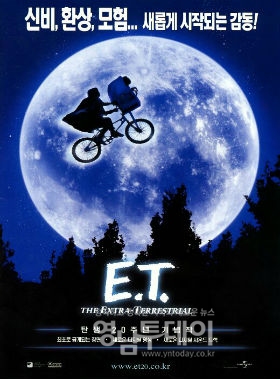

당시에 유명한 영화들로는 ET, 돌아이, 외인구단, 고래사냥, 청춘스케치 등이 있었고, 우리가 볼 수 없었던 영화들에는 애마부인, 어우동, 무릎과 무릎사이 등 제목만으로도 얼굴이 붉어지는 영화들이 있었다. 요즘은 영화관도 많고, 꼭 영화관을 찾지 않아도 TV에서나 인터넷을 통해서도 쉽게 영화를 볼 수 있지만 그 때는 영화보기가 그렇게 쉽지 않은 일이었기에 있었던 해프닝 이었다. 그리고 최근에 나의 마음을 흔들었던 영화는 ‘쎄시봉’이다. 이것도 문화회관에서 보았는데, 이유없는 눈물이 왜 그리 나는건지. 영화의 배경으로 나왔던 노래를 아주 오랫동안 따라 부르고 다녔다. ‘나 그대에게 드릴 말 있네. 오늘 밤 문득 드릴 말 있네..... 터질 것 같은 이 내 사랑을.’

물들어 가는 이 가을, 흔들리는 마음자락에 물들일 수 있는 여러분 인생의 영화엔 어떤 것들이 있나요? 없다면 하나쯤 만들어 보는 것은 어떨까요?