아이들은 사랑이고 희망입니다

고 순 덕

오늘은 면사무소에서 해야 할 업무가 있어 한참을 머물러 있었다. 조용하던 면사무소 안에 갑자기 웅성웅성 한바탕 웃음이 퍼졌다. “다음 출생신고가 접수되면 회식입니다.” 민원계장님의 결의에 찬 음성. 올해 지역 출생신고 두건이 목표란다. 그래서 이제 두 건째를 앞두고 있다고.... 참으로 웃을 수만은 없는 일이다. 지역의 공무원이 아이 갖는 일을 홍보야 할 수 있지만 인명은 제천이라는데 아이를 생기게 하고 낳는 일까지 목표로 두고 책임질 수가 있단 말인가? 더구나 가임인원이 거의 없는 시골에서. 이는 심각하리만큼 줄고 있는 출생률 때문이라 생각된다.

나는 아이가 넷이다. 지금 낳았다면 출산장려금에 육아지원금 등 많은 혜택은 물론 “임신이 벼슬!”이란 말처럼 배짱 좀 튕겨 봤을 텐데, 이미 막내가 군 입대를 한 나이 이다보니 그런 혜택들은 받지 못 했지만 일찍 낳고 길렀음을 후회하지는 않는다.

아이가 넷이라고 하면 처음엔 애국자라하고 다음엔 부부금술이 좋으셨나보다 한다. 그 다음은 성비를 묻는다. 그럼 나는 재미있으라고 “만루에 홈런을 쳤습니다.”라고 답을 한다. 그러면 백발백중 “아들 낳으려고 낳으셨군요!”한다. “꼭 그런 것도, 아닌 것도 아닙니다. 그저 생기는데로 낳다보니.... 그리고 우리 집이 마을에서도 떨어진 독농가이다 보니 지들끼리 어울려 놀라고 친구를 만들어주느라....” 변명도 되지 않는 변명을 늘어 놓는다. 사실 남편은 장난처럼 늘 “하나 더 낳자. 농구팀은 만들어야지.”했었다. 그렇게 옥신각신 실랑이를 하다 내린 결론은 입양을 하자는 것 이었다. 당시엔 사는 것이 녹녹치 않아 미루었다가 그 후로는 솔직히 잊고 지냈었다. 어느 날 남편이 쑥스럽게 꺼낸 옛 이야기 “너 왜 약속 안지키나?” “뭐요? 내가 무슨 약속을 안지켰는데.....?” “곶감씨!!!” “곶감씨? 아~ 그 곶감씨!” 우린 결혼을 앞두고 아이를 몇이나 낳을 건가에 대한 이야기를 한 적이 있었다. 나는 아들이건 딸이건 하나만 낳자고 하는 반면 남편은 셋은 되어야 한다고 고집을 부렸다.

그래서 장난스럽게 내가 제안한 것이 곶감을 먹고 나온 씨앗의 수만큼 아이를 낳기로 한 것이다. 서울과 대구 장거리 연애를 하면서 그 날도 서울행 버스 안에서 엄마가 싸 주신 곶감을 먹으며 노닥이다가 한 제안. 친정의 감은 거의 씨가 없거나 있어도 한, 두 개가 전부인 것을 알기에 자신 있게 한 내기였는데, 어이없게도 가위바위보에 이긴 남편이 골라 준 곶감을 먹은 내 입 안에 곶감 씨가 한 가득. 난 씨앗을 뱉지 않으려 입술을 앙다물고 고개를 저었지만 짓궂은 남편은 끝까지 씨앗을 다 뱉게 했고, 그 안에서 나 온 씨앗은 모두 다섯 개였다. 그래서 그 날의 결론 ‘우리는 결혼을 하면 아이를 다섯은 낳는다!’ 그 어이없는 가족계획을 남편은 기억하고 지키고 싶어 했었다. 결국 이젠 늦어버렸지만.....

나 어릴 적엔 “덮어 놓고 낳다보면 거지꼴을 못 면한다.”부터 “아들 딸 구별 말고 둘 만 낳아 잘 기르자!” 또는 “둘도 많다 하나만 낳아 ....”까지. 결혼 초기만 해도 피임기구나 피임시술을 보건소에서 홍보하고 나누어주던 기억이 있다. 그런데 내가 그렇게 오래 산 것일까? 그렇지는 않은 것 같은데 이제는 아이를 낳으면 애국이라 하니 세상 참 많이 변했다는 걸 실감한다.

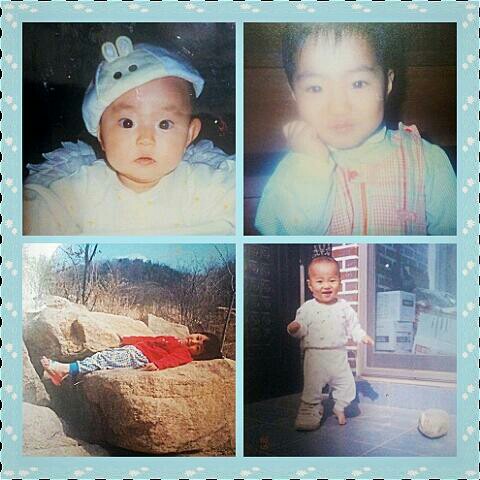

요즘은 “하나는 부족합니다.” “하나는 외롭습니다.” “ 아빠! 혼자는 싫어요. 엄마! 저도 동생을 갖고 싶어요.” 2015년 상주시 저출산 극복 출산장려 포스터 공모전에서 최우수상을 수상한 작품에는 “아이가 있어 행복열매가 주렁주렁”이라는 표어가 있었다. 백프로 공감하는 문구다. 아이들이 어렸을 때는 뱃속 짓 하느라 무의식 결에 웃기만 해도 세상 모든 피로가 사라졌고, 입만 다물었다 떼면서 터져 나오는 소리를 “엄마.” “아빠.”라고 말을 했다며 우리를 거짓말쟁이로 만들기도 했다.

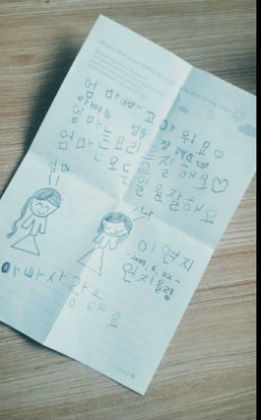

아이가 첫 걸음을 떼었을 때는 더 할 수 없는 기쁨을 주었고, 삐똘빼똘한 그림같은 글씨로 “사랑해요.”라고 쓴 편지를 받았을 때는 세상을 다 얻은 듯하였다. 잠시 여드름 얼기설기 미운 중학생 시절엔 자식도 남편 성을 따른 ‘시’자가 붙는 사람인가? 할 만큼 나를 긴장시키고 눈치도 보게 했지만, 모두 스물이 넘어 자기 주관과 앞길을 스스로 열어가는 아이들은 오히려 내게 든든한 지원군이 되어 주었다.

나의 네 아이들은 ‘나’라는 불안정한 사람을 안정적이게 버티고 있는 네 개의 기둥과 같다. 살아가는 이유이고, 힘이다. 막내가 군 입대를 하면서 카드를 하나 건내고 갔다. 아르바이트 한 것이 다 여기에 들어 있는데, 어머니 쓰시라 한다. 뭐든 어머니 자신을 위해 쓰시라고. 하고 싶은 공부를 하셔도 좋고.... 하더니 이 번 첫 휴가에 나와 확인을 한다. “돈 쓰셨어요? 어머니가 쓰셔야 제가 힘들어 일해 드린 보람을 느끼죠.”한다. 누가 애미고 누가 자식인지? 큰 아이는 매 주말마다 엄마의 직장 일을 도와주고, 둘째는 엄마 옷, 엄마 화장품, 엄마 영양제 등 올 때마다 가방이 무겁다. 셋째는 안부 전화가 뜸하다고 투덜거리다 보면 아파서 힘없는 전화 목소리에 엄마 걱정할까봐 전화도 않았다 한다. 모두가 나보다 어른스런 네 개의 보석, 나의 희망들.

아이들은 내게 사랑이고 희망이다. 사랑한다 내 새끼들.....