야들아 노올자!!!

고 순 덕

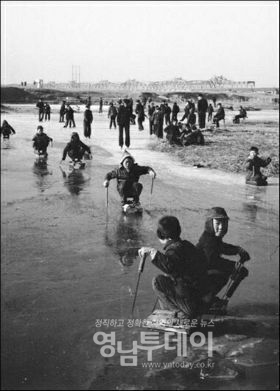

신나는 겨울방학. 우리는 아무런 약속 없이도 매일 모여 놀았다. 꼬마, 말숙이, 수미, 금동이, 정아, 숙희, 화정이, 민정이, 그리고 순더기, 순이. 언제나 모여 노는 멤버는 같았지만 계절에 따라 놀이는 달랐다. 겨울에 여자아이들이 주로 하는 놀이는 깡통차기와 시게또(얼음썰매), 산태타기, 고무줄놀이를 즐겼다. 작은오빠를 포함한 사내아이들은 연날리기와 제비시게또(칼날이 하나인 얼음썰매)를 즐겨 탔고, 깡통돌리기나 새총놀이, 겨울 산에 올라 콩에 구멍을 뚫어 약을 넣고 꿩잡기나 토끼잡이, 개구리사냥도 했다.

누가 가르치지 않아도 겨울엔 뛰며 열을 내는 놀이를 하거나 조용히 바람막이를 할 수 있는 곳에 숨는 놀이를 했다. 바람을 이용한 연날리기는 겨울이 제 맛. 시리게 추운 날 밤에는 빈 논 가운데 모여 불깡통돌리기를 했었다.

난 이 놀이엔 직접 참여한 바가 없어 잘은 모르나, 이른 저녁을 먹고 동네아이들이 모여 구멍을 낸 깡통에 잔 나뭇가지를 넣어 불씨를 장착, 팔이 빠져라 돌리면 불이 살아나고 나뭇가지가 다 타갈 즈음 깡통을 멀리 던져 버리면 불씨와 재티가 흩어져 쏟아지면 마치 지금의 불꽃놀이와 같았다고 한다. 이를 쥐불놀이라 하는가? 우리는 그렇게 말했다. 불깡통돌리기라고. 작은 오빠나 친구의 새 나이롱잠바에 잔구멍이 촘촘이 나 있는 것은 바로 이 때문이었다.

태워먹은게 어디 나이롱잠바 뿐이었을까? 살얼음이 언 논이나 미나리깡에서 시게또를 타다가 물에 빠지면 시린 발도 녹이고, 양말을 말리기 위해 오빠들이 피워놓은 불에 발을 내밀다가 아차하는 순간에 호로록 나이롱양말은 잘도 녹아들었다. 누가 얼음물에 빠지고 싶어 빠진 사람이 있을까? 얼음에도 숨구멍이 있어 그 주변은 약하게 얼어 제수가 없으면 풍덩, 찰얼음이나 고무얼음이라 하여 맑게 보이면서 밟으면 출렁출렁 탄력있게 움직이며 깨질듯깨질 듯 하면서도 깨지지 않는 곳도 있었다. 여자애들은 양날을 달고 앉아서 타는 시게또를 탔고, 작은오빠는 서서 타는 제비시게또를 탔다. 제비시게또는 칼날이 중심에 하나만 있고, 발판도 작았다. 긴 창을 들고 수평을 잡아 얼음위를 달리면 앉은뱅이 시게또로는 따라잡을 엄두도 내지 못 했다.

스피드를 즐기는 놀이로는 산태타기가 최고였다. 우리 마을에는 민둥산이 하나 있었는데 그 곳에서 널빤지를 깔고 산의 경사를 타고 내렸다. 처음엔 겁이 많거나 어린 동생들은 묵묘에 올라 먼저 맛보기로 연습을 했고, 어느 정도 담력이나 실력이 늘면 널빤지를 가지고 산꼭대기로 올랐다. 온 동네 아이들이 얼마나 오르내렸으면 반질반질 길었던 풀들이 다 깍이어 흙바닥이 보일 정도였다. 그러면 그 옆으로 노선을 옮겨 새 길을 만들어 탔다. 그런데 언제 누구부터였는지 기억나지는 않지만, 크고 무거운 널빤지를 버리고 비료포대를 깔고 타기 시작했는데 신천지를 만난 느낌이었다. 가벼워 들고 다니기도 좋고, 엉덩이에 닿는 바닥의 느낌도, 스피드도 널빤지에 비할 바가 아니었다. 비료포대는 하드도 될 수 있었고, 야구글러브도 될 수 있었으며, 우의가 되기도 했고 롤러코스터가 되기도 했다.

겨울방학 작은 오빠가 심혈을 기울여 만든 놀잇감에는 방패연과 우리를 위한 꼬리연(가오리연), 그리고 씨다마(쇠구슬)를 박은 팽이와 새총이 있다. 작은 오빠는 직접 대나무를 베어다 가르고 연살을 다듬었다. 소죽끓이는 아궁이 앞에서 불 한 번 밀어 넣고, 잔칼질을 수십, 수백 번 반복해 반들반들 두께를 가늠해가며 다듬고, 자신의 방패연은 지난 가을 문을 바르고 남은 창호지로, 동생과 나의 꼬리연은 신문이나 지난 달력을 오려 만들어 주었다.

중심을 잘 못 맞추면 연이 떠오르다 뱅글뱅글 추락해 버렸다. 그러기에 연을 만들거나 팽이를 만들 때는 집중하고 있는 오빠의 심기를 건드리면 안 된다. 연살 다듬기가 끝나면 밥풀을 한숟가락 종이에 싸 들고 연살에 밥풀을 먹였다. 그렇게 정성스레 만든 연을 연실에 유리가루를 발라 연 끈어먹기 시합을 하기도 했다. 그렇게 날려 버리려면 그냥 그 방패연 나나 주지. 팽이나 새총을 만들 때도 연만들기 못지않게 중심잡기에 신중을 기했다. 닥나무껍질을 벗겨 팽이채를 만들고, 아버지의 낡은 가죽허리띠를 잘라 새총의 돌을 받치는 자리에 달았다. 오빠 몰래 이것들을 만지다 혼이 난 적도 있었다.

작은 오빠가 중학생 때였을까? 겨울잠 자는 개구리를 잡아와 튀겨 먹는다고 하얀 밀가루 반죽에 넣었는데, 눈을 동그랗게 뜨고 기어 나오던 모습을 잊을 수가 없다. 대두에 구멍을 뚫어 싸이나라고 하는 극약을 넣어 꿩도 잡고, 홀무를 놓아 토끼도 잡아 또래의 사내들이 고방에 모여 겨울 단백질 보충을 하기도 했다.

장난감을 사 주지 않아도 먹을 것을 만들어 주지 않아도 알아서들 놀고, 만들어 먹었다. 그 때의 우리들은.... 그래서 방안에서만 노거나 휴대폰이나 게임기가 없으면 불안해하는 요즘 아이들을 이해 할 수가 없다. 그래서 체험을 통해 옛놀이를 재현해 보려 애를 써 보지만 마당이나 들판을 뛰어다니며 노는 것은 이제 와 지도하는 나도 힘에 부치니 안타까울 뿐이다. 마음은 아직도 그 때의 친구들과 해가 지도록 뛰며 놀고 싶은데 말이다.