70년대 아나바다운동

고 순 덕

“아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰자”는 의미의 아나바다 운동은 IMF구제금융 요청 사태가 발생한 이듬해인 1998년부터 대한민국 국민들이 불필요한 지출을 줄이고자 시작한 운동으로 알고 있다. 하지만 진정한 아나바다는 이미 그 30년도 더 전부터 해 오고 있는 운동이 아니라 생활 이었다. 어쩌면 우리 부모님과 그 부모님의 부모님부터 전해 내려온 민족성 이었을지도 모를 일이다.

쌀을 씻고 설거지를 한 물도 함부로 버리지 않고 구정물통에 받아 가축을 길렀다. 가축의 뒷물은 농작물을 키우는데 거름으로 사용했으며, 사람의 배설물도 헛으로 버리지 않았다. 덕분에 뱃속에 기생생물을 키워 채변봉투를 학교로 가져가야하는 웃지 못 할 일도 있었다. 회충, 요충, 편충 기생생물의 종류도 다양했다. 집에서 채변봉투를 채우지 않고, 한사람의 그것을 담아 제출해서 본인의 뱃속 상태와는 관계없이 회충약을 먹어야 하는 경우도 생겨났다. 창피한 생각에 그때서야 선생님께 사실을 고백해 보지만 꿀밤만 맞게 될 뿐 약을 피해갈 순 없었다.

고가로 맞추어 입어야 하는 교복은 당연 3년을 입고도 동생이나 이웃의 후배에게 물려주었다. 1학년 때는 크게 한단씩 접어서 입고, 2학년 때는 접은 단을 펴서, 3학년 때는 기본단까지 풀어 조금 짧거나 작게 입는 것이 일상이었다. 특히나 형제가 많은 집 아이들은 옷을 그대로 다 물려 입으니, 입고 다니는 옷만 봐도 누가 누구의 동생인지를 알 수 있을 지경이다. 장남, 장녀가 아니면 새옷 입기는 하늘의 별따기. 사실 장남이나 장녀도 늘 새옷을 입을 수 있는 것은 아니었다. 이웃이나 도시의 일가친척 중 또래가 있으면 헌옷을 물려입는 것이 흉허물은커녕 정으로 여겼다.

엄마는 겨울밤이면 낡은 털실 옷을 풀어 김을 올리고 새 옷으로 짜거나 덧신을 만들어 신었다. 여름이면 쉰 냄새가 살짝 나는 상한 밥을 찬물에 한번 씻어 내고 당신이 드셨고, 아버지의 목이 늘어진 런닝은 겨드랑이가 땀에 삭아 떨어지도록 엄마가 입었다. 그러고도 걸레로 다시 지어서 썼으며, 조각천들을 모사 밥상을 덮는 보자기를 만들었고, 부엌에서는 용단지란 것을 두고 매 끼니마다 쌀을 한줌씩 모으며 아꼈다.

우리들은 자라면서 부모님께 장난감을 사 달라 졸라본 일이 없었던 것 같다. 어쩌다 얻어걸린 비닐을 잘라 제기를 만들어 차고, 고무신을 접고 끼워서 자동차 놀이를 했다. 땅바닥에 줄을 그어 놀았고, 공깃돌과 풀, 꽃, 나뭇가지가 우리들의 장난감이고 간식 이었다.

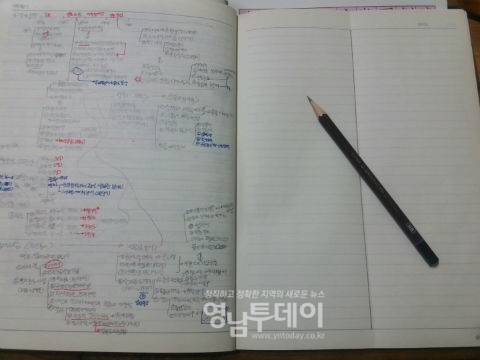

비가 오는 날엔 물고기를 잡거나 진흙으로 물길을 막고 트며 놀았으며, 풀이 있으면 풀을 묶어서, 열매가 떨어지면 열매를 주워 먹거리로 바꾸었다. 몽당연필에 볼펜껍질을 끼워서 썼고, 네모공책 상하좌우의 여백에 줄을 그어 쓰기도 했다. 중학교 때였나? 줄 공책을 반으로 접어 한장을 두쪽으로 나누어 쓰며 아꼈다.

껌종이로는 종이학을 접었고, 라면종이 등을 접어 방석을 만들기도 했다. 학기가 바뀌고 다 배운 책을 물려주거나 다락에 올려졌다가 변소로 갔다. 그 때의 변소엔 책이 꼭 있었다. 읽기 위함이 아니라 다른 뒷일을 처리하기 위해서였다. 신문지나 잡지로 벽지를 발랐다. 비료포대로 썰매를 타고, 야구글러브를 만들어 놀았다. 깡통하나만 있으며 잔돌을 넣어 온 동네 아이들이 차며 해지는 줄 몰랐는데, 뭐니뭐니해도 재활용의 극치는 껌!

껌 하나를 종일 씹다가 잠자리에 들 때면 벽에 붙여 두었다. 다음날 아침 일찍 일어나 벽지가 따라 붙지 않게 잘 떼어서는 다시 입속으로 쏘옥. 그렇게 몇 날 며칠을 씹어야 하는데 꼭 주인이 정해져 있는 것이 아니었다. 누구라도 먼저 떼어 먹는 사람이 임자. 그러면 울고불고 싸웠다. 또 어떤 날은 그 껌을 빼앗기지 않으려고 입에 물고 자다가 머리카락에 붙어 강제로 머리칼을 잘리기도 하고, 머시마들은 머리를 빡빡 밀기도 했다.

이렇게 우리는 이미 태어나기를 아나바다 세상에 태어났고, 그런 생활에 젖어 살아 왔다. 그 때를 생각한다면 지금의 모든 먹거리, 입을 것, 생활들이 얼마나 풍요로운지 감사한 생각이 절로 들어야 하는데, 현재의 난 먹을게 없다. 입을게 없다. 더 좋은 집을 갖지 못해 속을 끓이며 살아가고 있으니 사람의 욕심이란...... 안타까운 일이다.

시내 재활용품수거함을 보고 잠시 옛 생각에 잠겨, 갑자기 콩죽이 먹고 싶어진다.