개학. 청소

고 순 덕

123번에서 문자가 왔다. “태풍 솔릭 북상으로 장기간 정전피해가 예상됩니다. 비상전원확보 등 대비하시기 바랍니다. - 한전.” ‘아! 정전. 초가 어디 있더라?’ 문자를 보고 먼저 한 생각이 초를 어디 두었지 하는 거였다. 정전시 밖에 나갈 일이야 없겠지만 어쨌거나 그 때는 손전등을 사용하면 될 테고, 방에서 장시간은 초를 켜야 할 텐데...... 자신의 몸을 불살라 주변을 밝히는 희생의 대명사 양초. 어릴 적 양초의 또 다른 용도가 있었으니 마루바닥을 매끄럽게 닦는데 사용 되었다. 초∙중∙고등학생들 대부분 지난주까지 개학을 했을 것이고, 우리는 그 맘 때 방학동안 비워두었던 교실과 교내∙외 대청소와 숙제검사를 하느라 며칠은 분주했었다.

개학과 함께 걸레와 창문닦개 만들어 오기 숙제가 있었다. 아버지의 목늘어진 런닝을 엄마가 입고, 그러다 구멍이 나기 시작하면 그것으로 요리조리 착착 접어서 걸레를 꿰매 주었다. 팔쪽은 잘라 솜을 넣거나 좀 두껍게 접어 손을 꽂을 수 있는 고리를 달아 만든 유리창닦개는 내가 만들기는 어려운 과제였다.

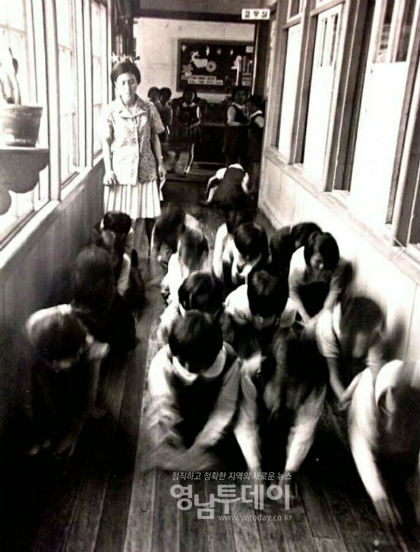

그렇게 네모난 걸레로 분단별로 구역을 정해 청소를 했는데, 먼저 교실청소는 의자를 책상위에 거꾸로 얹고 교실 뒤로 모두 밀었다. 칠판과 교탁이 있는 앞쪽을 먼저 빗자루질하는 당번이 쓸면, 다음은 걸레 당번이 마루바닥에 걸레를 깔고 엉덩이를 하늘로 치켜들고 두 손은 걸레를 눌러 밀며 달렸다. 그러다 마주오는 친구와 머리를 부딪기도 하고, 치맛속 팬티가 보인다고 놀려대기도 했었는데...... 거친 마루바닥을 맨발로 쫓아다니거나, 세차가 달리다 발을 멈춰 쭈욱 발미끄럼을 타다보면 연신 가시가 솟아 발을 찌르곤 했다. 그래서일까? 가끔씩 마루바닥에 초칠을 하고 걸레로 박박 문질러 광을 내는 청소를 했는데 그 때는 선생님께서도 교무실로 가지 않고 함께 교실에 있으면서 청소 지시를 하셨다. 한조가 초를 바닥에 쓱쓱 그리며 지나면 뒤따라 걸레를 빡빡 문지르며 따라왔다.

복도에선 선생님의 눈을 피해 걸레를 타고 쪼그리고 앉아 다른 친구가 끌고 다니거나, 남자아이들은 걸레를 밟고 스케이트를 타듯 쫓아다니기도 했다. 그러다 짓이나면 걸레가 복도 이쪽, 저쪽으로 날아다니다 창문을 때리면 선생님께 들켜 청소 추가의 벌을 받기도 했다. 또 다른 분단은 유리창청소를 담당 하는데 여자아이들은 치맛자락을 다소곳이 하고 아래 창틀에 올라앉아 입김을 호호 불어 유리창에 묻은 오물을 닦았다. 남자아이들은 창틀에 서거나, 안간힘을 다해 위에 조그만 창틀까지 올라 유리창을 닦았는데 지금생각하면 꾀나 위험한 일이었다. 또 당시엔 나무창틀이어서인지 창문이 제대로 밀려 열리지 않는 경우가 종종 있었다. 그런 창문이 걸리게 되면 청소가 더욱 어려워진다. 남편이 어렸을 적, 청소하다가 장난기가 발동. 친구와 서로 창문닦개를 던지고, 쫓다가 잘 밀리지 않는 유치창을 통해 밖의 화단으로 도망간 친구를 잡기위해 친구처럼 그 좁은 틈으로 몸을 옆으로 살짝 밀어 나가려는데 머리가 걸려 나갈 수가 없었다고 한다.

짧은 순간 ‘왜지? 왜 안나가지지?’ 생각하다 머리를 90도 돌려 나가니까 나가졌다고 한다. 그리고 그 때부터 본인이 곰배(짱구)라는 것을 인정했다고 했다. 이 이야기를 듣고 얼마나 웃었던지. 새까만 피부, 자그만 키에 까까머리를 한 남편이 창틀에 머리가 끼어 쩔쩔매는 모습이라니. 그 때는 두상이 앞뒤로 볼록한 아이들을 곰배라고 놀려댔지만 지금은 그런 두상을 만들기 위해 기구도 사용하고, 잠재우는 방법도 다르게 하는 등 얼마나 노력들을 하는데, 나의 네 아이 중 남편의 그 이쁜 두상을 닮은 아이가 하나도 없다는 것은 참으로 안타까운 일이다. 이야기가 잠시 옆길로 빠졌는데 여하튼 다음 청소는 화단과 운동장청소다. 화단의 잡풀을 뽑고 쓰레기를 주워야 하는데, 풀을 뽑던 여자아이들이 가끔씩 화들짝 놀라며 학교가 떠나가라 비명을 지른다.

땅속에서 지렁이나 땅강아지같은 벌레를 본 때문이다. 그럼 남자아이들은 옳다구나 기회다 싶어 잔가지 끝에 지렁이를 끌어 올려 겁먹은 여자아이를 따라다니며 놀려대거나, 다른 여자아이들 앞에 던져 놀라게 했다. 진짜 겁먹은 아이는 그 자리에 주저앉아 엉엉 울기도 했고, 선머슴아이같던 난 날아온 지렁이를 발로 걷어차거나 다시 땅속에 묻고 친구를 달래었다. 남자아이들이 봤을 때 난 얼마나 재미없는 아이였을까? 그래서인지 난 지금도 이성보다는 동성에게 더 호감을 얻는 편이다. 아니 행동이 별나서 동성에게 조차 호감형이 아닌가? 태풍이 제발 잠잠히 지나주길 기도 했더니 다행히 그러했고, 비는 좀 더 내려주길 기도 했더니 가을 폭우가 또 다시 마음을 졸이게 한다. 교실 대청소가 아닌 비설거지 단디 하셨는지? 하늘님께 비는 이제 그만이라 기도 드려야겠다.